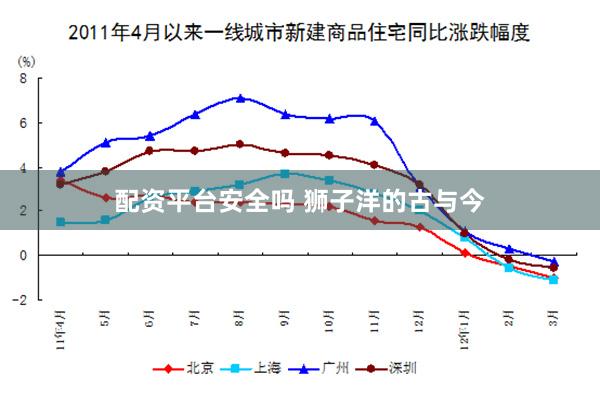

2025-05-15 22:48 点击次数:127

在新时代的浪潮中

广州绘就了一幅雄心勃勃的城市发展蓝图

“广州2049"

它不仅是对南拓战略的坚定传承

更是以“两洋南拓”为舵

引领城市破浪前行的新篇章

“两洋”—伶仃洋与狮子洋

成为广州向海而生、向梦而行的璀璨双翼

我们今天要说的是

狮子洋

山海相依水连天,万里云波如云烟。珠江三角洲名山之一的莲花山位于番禺区东部和珠江口狮子洋西侧,是名闻遐迩的一方俊秀。屈大均赞莲花山为“洋舸大洋之捍门,南越封疆之华表”,足见其地理和历史地位之重要。狮子洋位于广州市与东莞市之间,东岸为东莞,西岸为广州。珠江最主要的出海水道,可通行万吨级船舶。狮子洋得名有两说:一说是因东侧一小岛之山在宋代名为狮山,另一说是因西岸莲花山上有石如狮。

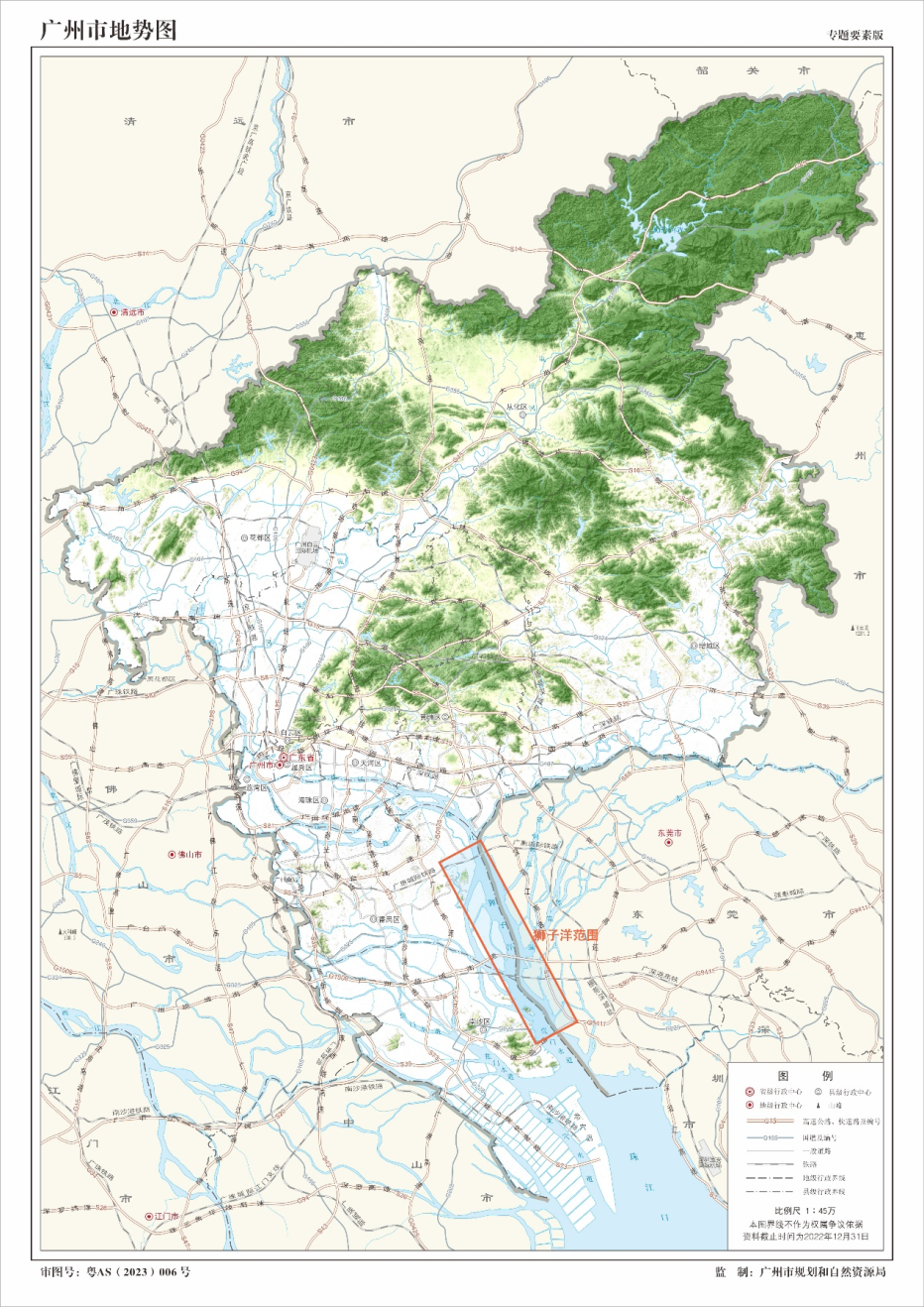

狮子洋范围

01「 狮子洋畔的山海格局 」

三龙吐珠、九脉汇聚、八门入海,珠三角独特的自然生态本底孕育出同根同源的粤港澳大湾区。

莲花山历史

莲花山脉是九脉中南岭之下最长的山脉,自福建入广东,自东北到西南,绵延400多公里。南支脉穿过深圳、直抵香港,在大屿山珠江口外入海,又在珠海、江门“露头”,成为大小横琴、上下川岛等。北支脉向西入东莞,跨珠江,到广州番禺,成为今日的番禺莲花山。

秦末汉初,赵佗建南越国,定都番禺城后,派人寻找材料建造宫殿。先民发现莲花山有连绵上千米的红色砂岩,质地坚硬、均匀,密度高,色泽鲜艳,是建造宫殿的最佳选材。以南越国宫署和南越王墓为起点,广州人拉开了开辟人工丹霞达两千年的序幕。莲花山的石料经由水路运到广州城乃至广东各地,广泛用于岭南地区官府建筑。

莲花古塔:作为南海进入广州的第一座标志物,被誉为“省会华表”,见证了广州一口通商的历史,是海上丝绸之路(广州)文化遗产点。四百多年来,在繁荣的商埠羊城,莲花塔守望着国人通达世界,不断进取的海丝精神;今天,莲峰福地描摹着千年古港重新起航,打造大湾区人文地标,敞开番禺“向海而生,因海而兴”发展格局。

莲花城:始建于清康熙三年(1664年),是明清时期“海禁”的遗物,墙高10米,可以眺望整个港口。

古采石场遗址:人工采石造就了怪异的造型,站在高处的亭子俯瞰石山很壮观。

燕子岩和八仙岩:独特的红色砂石景观,在岭南很少见。

莲花禅寺和望海观音:高大的观音像正对着南沙方向,求姻缘特别灵验。

开山劈石早成过往,向海而兴正当其时。狮子洋地区整体地势低平,以莲花山为制高点,绝对高度约120米左右。以自然为脉络,缝合海鸥岛、莲花山、亚运城以及对岸的东莞沙田、麻涌,融湾向海,促进广州与黄金内湾的融合。

02「 狮子洋的由来 」

溺谷湾与狮子洋

狮子洋的历史要从珠江溺谷湾说起。所谓珠江溺谷湾,是一种反映海水侵蚀岩石后所形成的溺谷形态,也就是海水淹没古河谷地形。溺谷湾一般呈漏斗状或称喇叭口状,即河口宽大,但随着河流上游逐渐变小,如伶仃洋宽达40公里,到虎门缩减为4公里。因此,广州溺谷湾又由三个次一级小漏斗湾组成,第一层级是伶仃洋漏斗湾,第二层级是狮子洋漏斗湾,第三层级是为珠江漏斗湾。宋代曾称狮子洋为“大海”,视野比今天更开阔,由于珠江常年携带大量泥沙,在古海湾逐渐堆积,逐渐形成今天所看到的水道。至元代,逐渐分出莲花山水道,是中国南方最大的河口。

狮子洋的发展与“海丝”文化息息相关。货轮如梭,扬帆前行,一批一批的商船从珠江口门穿梭来去,贯通欧亚,广州成为中国古代“海上丝绸之路”的起点之一。

1300多年前的唐宋时期,货轮从广州启航,越过南海、印度洋、波斯湾、东非和欧洲,途径100多个国家和地区,全长共1.4万公里,是当时世界上最长的国际航线,从此,广州成为海外交通的中心,对外贸易的第一大港。唐开元二年始设市舶使,广州成了唐朝唯一设市舶使的港口。

扶胥港与狮子洋

南海神庙附近的扶胥港是古广州最重要的外港。扶胥港地处狮子洋和广州珠江的连接点,江面宽达2500米,港阔水深,是广州的优良外港。唐代诗人韩愈有言,“扶胥之口,黄木之湾”。

扶胥港在唐代开始繁荣,并被世界所认识。在《永乐大典》和清代的几部方志所附的地图中都能看到波罗庙的标注,可见扶胥港的重要性。南宋年间,从东江口到波罗庙前扶胥古运河,缩短了东江各埠到广州港航程,使内河船避开风浪较大的狮子洋,也为古代船舶提供了避风之所。

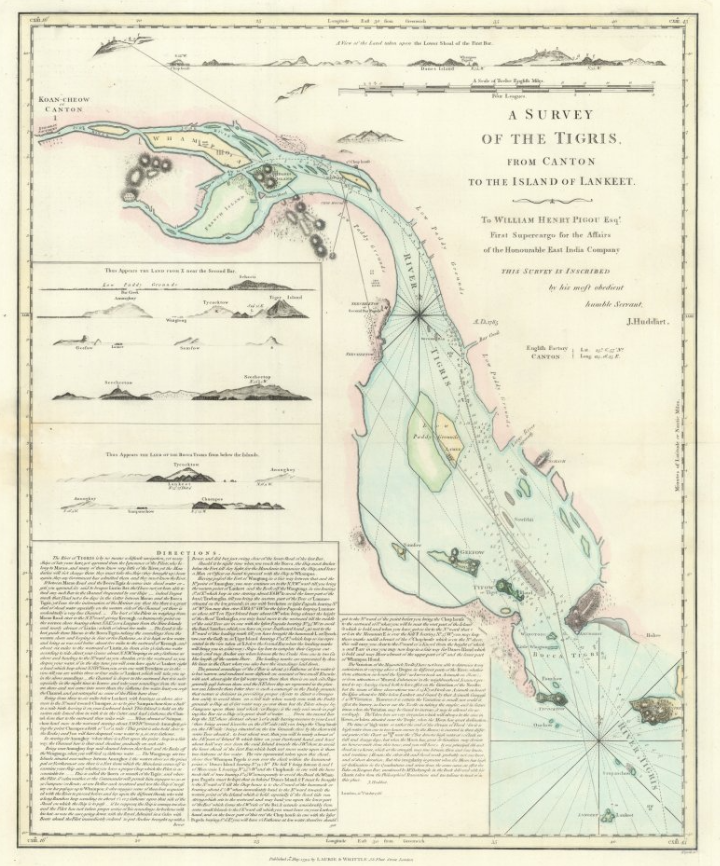

千年以来,扶胥港都是广州重要的外港。直到明代以后,由于受泥沙淤积的影响,扶胥港波罗庙码头迁移至琶洲黄埔村,始有黄埔港之名。随着对外贸易的发展,从海路来广州的船只不断增加。广州外港的地位不断提升。其后,由于琶洲黄埔村码头淤浅,不适应形势发展的要求,民国时期的1937年,在波罗庙上游6000米处兴建“黄埔新埠”,即今之黄埔老港。随着交通多元化发展,河港的功能也慢慢被进一步削弱,海港的功能不断增强。虎门作为从南方海路进入广州的门户地位愈发重要,明清时期多幅古地图都明显标示出虎门位置。其中1786年,英国人测量绘制的《珠江测量图》记载了狮子洋水道的情形,并标注了大角嘴(Tycocktow)、威远岛(Annughoy)、上下横档岛(Wangtong)、大虎(Tyfow)、二虎(Geefow)、三虎(Samfow)等岛屿的位置。当时龙穴岛还是孤悬于伶仃洋中的一个小岛,南沙大片区域和万顷沙尚未成陆,二虎和三虎还未连接在一起,狮子洋莲花山水道仍然十分宽阔。

03「 狮子洋两岸地区的古今竞合格局 」

古代:两岸共同构建海防体系

清朝时期,广州曾多次大规模修筑城防、江防、海防炮台,其中,海防炮台主要集中在珠江的入海口虎门和南沙。一江两岸及江中共三个岛屿上分布着虎门炮台,该炮台海防体系在历史上被公认为是中国近代海防史上设施最完整、火力最强大、工事最坚固的海防要塞,嘉庆年间建了沙角台、新涌台、蕉门台、镇远台、横档月台、大虎台。道光年间建了大角台、威远月台、永安台、巩固台、靖远台和两道拦江铁排。这样到第一次鸦片战争前,虎门炮台成为中国海防中唯一具有三重防线的炮台。如今的虎门炮台遗址大部分位于广州市南沙区内,即分布于珠江西岸-南沙滨水沿线的上下横档岛、大虎山、蒲洲山及大角山地区,统称“南沙虎门炮台遗址”。

第一道防线为沙角炮台与大角炮台:沙角炮台建于清嘉庆五年(1800年),部署火炮3门。沙角炮台与大角炮台被誉为广州第一门户。

第二道防线:上横档岛上的横档炮台和永安炮台、江西岸的巩固炮台和江东岸的威远、靖远、定远炮台及扎根于东岸和江中岛屿上的两道拦江铁排组成。

第三道防线:江中的大虎岛上的大虎炮台。

虎门炮台成为公认的中国沿海设施最完整,火力最强大,工事最坚固的海防要塞之一。

现代:两岸区域竞合格局

狮子洋两岸为广州、东莞两市,早在清朝时期,广州与东莞就在狮子洋联手构建了中国最稳固的海防体系。随着城市的发展,如今狮子洋两岸在交通、经济、人文等方面全面合作,形成狮子洋两岸的区域竞合格局。除了南沙大桥外,在不久的将来,在珠江这条黄金水道上,又将有4条新的跨江通道屹立两岸,大桥经过海鸥岛,增强莲花湾与水乡新城庆盛枢纽与沙田临港、滨海湾之间联系。珠江口东西两岸各大片区现在通勤时间约2小时以上,织密交通网以后,广州到东莞时间大幅缩短,让居民实现说走就走,推动沿线多组团深度协同发展。

以狮子洋增长极为引领,共建开发区西区、东莞水乡、东莞滨海湾、大小虎岛、立沙岛等平台互动发展的“超级岛链”。东岸水乡新城以造纸、纺织两大传统产业为主导,庆盛、创新城高端装备、人工智能技术赋能造纸、纺织产业,生产效率可提升20-30倍,能源消耗下降约30%,传统的制造工厂在“新鲜血液”的带动下“重焕青春”。

来源:广州市规划和自然资源局配资平台安全吗